同志社大学生命医科学部

アンチエイジングリサーチセンター教授

米井嘉一 先生

糖化で起きる変化とは?

ー「糖化」というのは体の中でどのような変化が起きているのでしょうか?

<米井先生>

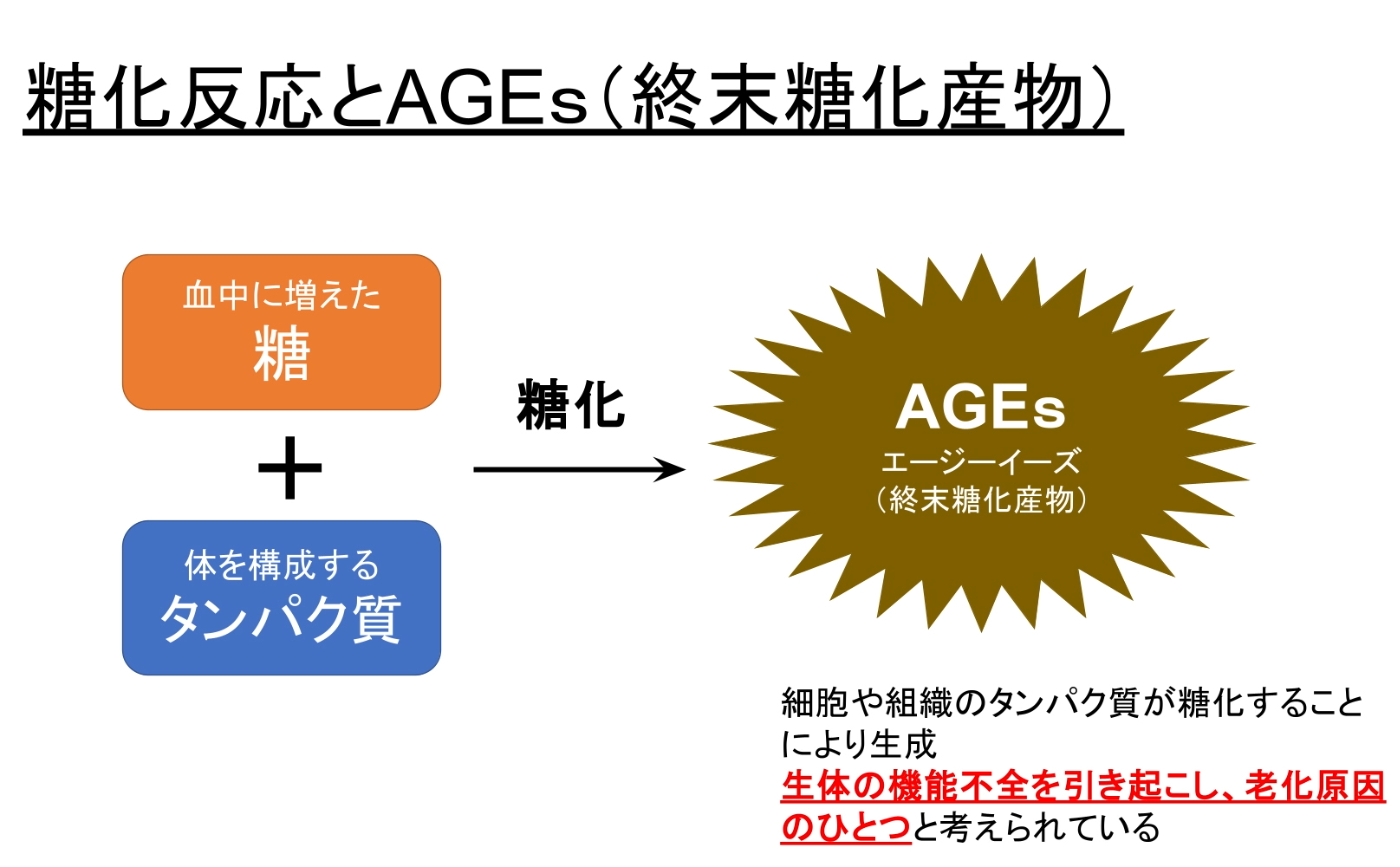

一番有名なのはタンパク質の反応です。糖化は自分の体のタンパク質が糖と結びつき、AGEs(終末糖化産物)に変わる反応のことです。体のさまざまな部分に影響し、生体の機能不全(病気)につながるのが糖化です。

<糖化による体内での変化まとめ>

- 体のタンパク質がAGEs(終末糖化産物)に変わる反応

- AGEsが色々な病気の原因になる

糖化を放置した場合の悪影響

ーさまざまな病気の原因にもなるとのことですが、もしその糖化を放置すると具体的にはどんな悪影響がありますか?

<米井先生>

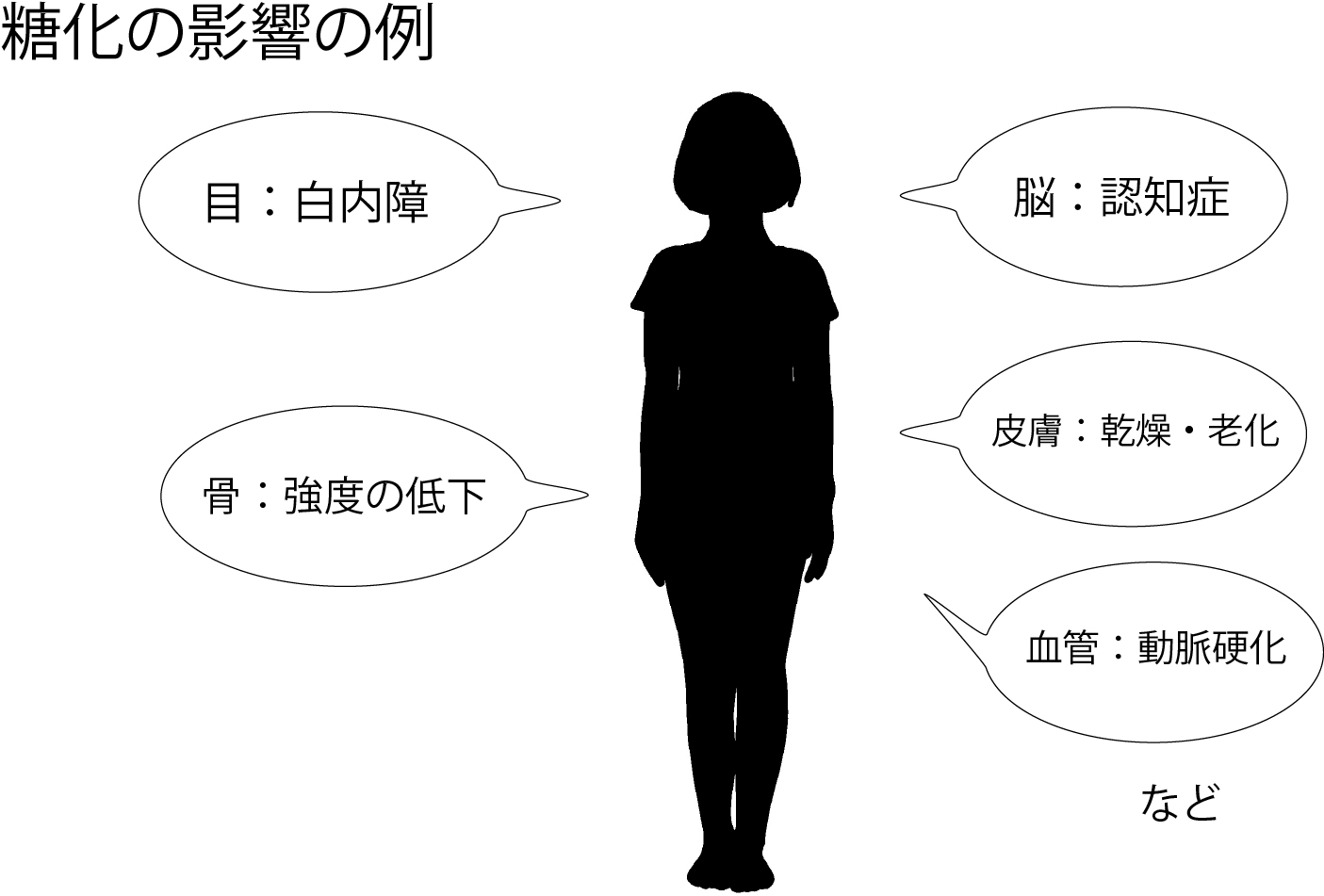

まず、脳の中の大事なタンパク質、アミロイドベータタンパクなどが糖化すると、認知症の原因につながります。糖尿病のある方では認知症の発症率が高いということも知られています。

目では、白内障という病気がありますが、白内障は眼の透明なクリスタリンというタンパク質が糖化して黄色っぽくなり、そして白内障になっていきます。酸化ももちろん影響しますが、最近は糖化の影響が強いと言われています。

<POINT>

・糖化は認知症の原因のひとつ

・糖尿病のある人は認知症の発症率が高い

・糖化は白内障の原因にもなる

―そのほかの影響についても教えてください

<米井先生>

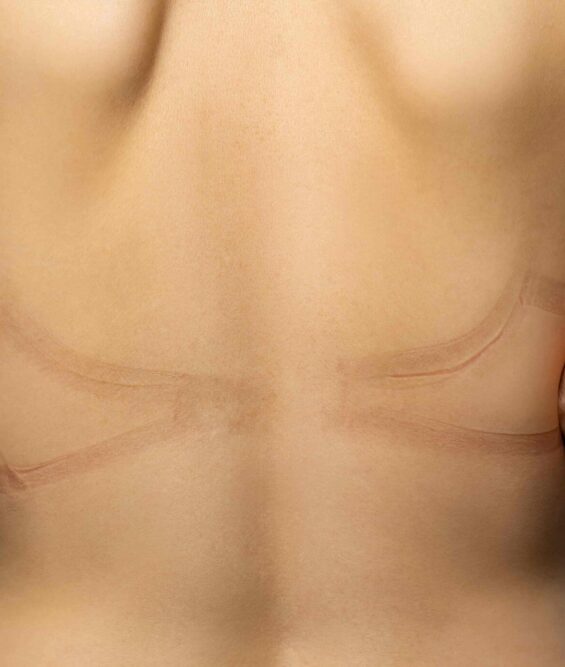

皮膚の老化というのは6割、7割が紫外線由来、光老化と言われていましたが、最近は糖化による影響も大きいと考えられています。その証拠に、糖尿病の患者さんは肌が乾燥し、徐々に硬くなります。これは肌を守る重要なタンパク質が糖化しているためと考えられます。例えば、コラーゲンタンパク、エラスチンタンパク、などが糖化すると弾力性が失われてしまう。フィラグリンというタンパク質がありますが糖化していくと乾燥肌になってきます。糖化は皮膚の変化にも大きく影響します。

<point>

・皮膚の老化は紫外線の影響だけでなく糖化の影響も大きい

・糖化により肌の弾力性が失われる

・糖化により乾燥肌になる

―肌のエイジングケアのためには紫外線対策だけでなく、糖化対策も意識する必要かあるということですね。まだほかにも体への影響はあるのでしょうか

<米井先生>

骨へも影響があります。実は糖尿病の患者さんは骨が折れやすい、骨折しやすいんです。骨というと、骨密度やミネラル、そういう影響が大きいと思われるかもしれませんが、実は糖尿病の患者さんの骨はミネラルがしっかりあるんです。にもかかわらず折れやすい。これは、骨を形成しているコラーゲンタンパクが糖化してもろくなっているからなのです。骨はカルシウムのイメージがありますが、体積の2分の1、重さの3分の1はコラーゲンたんぱくで、タンパク質なんです。

<point>

・糖化した骨は折れやすい

・骨に含まれるコラーゲンの糖化により骨がもろくなる

ー全身というと血管についても気になりますが影響はあるのでしょうか?

<米井先生>

血管にも影響します。それは動脈硬化です。例えば、アテローム性動脈硬化というのがあります 。通常のコレステロールであれば、掃除屋のマクロファージという細胞が食べて消化してくれますが、酸化や糖化したコレステロールになると、消化しきれず血管に沈着し、その結果として起きるものです。動脈硬化には酸化と糖化の両方が関わっているのです。

<point>

・酸化と糖化の複合反応で動脈硬化が起こる

糖化の対策について

―この怖い糖化の対策について教えてください。

<米井先生>

まず仕組みを知ることが大切です。第1段階は血糖値を上げないことです。

第2段階は、タンパク質と糖の反応を抑制し、AGEs(終末糖化産物)ができるのを減らすことです。そういうコントロールしてくれる物質があります。それは食品の中にもありますし、サプリメントで摂り入れることもできます。

第3段階は、できてしまったAGEs(終末糖化産物)の分解や排泄を促す成分を摂ることです。それも食品中にもあるし、サプリメントで摂り入れることもできます。そういう3段階の仕組みを知って、それに応じて対応していくことが基本になります。それ以外にも睡眠と腸内細菌は糖化に影響を与えます。

睡眠をとると、さまざまなホルモンが出ます。メラトニンというホルモンには抗酸化作用もあるし、AGEsの分解を助ける働きもあります。腸内細菌には善玉菌、悪玉菌がありますが、善玉菌のつくる酪酸にはAGEsの生成抑制作用が知られています。

酪酸にはAGEsの生成抑制作用があります。

<point>

糖化対策

①血糖値を上げすぎない

②AGEsの生成反応を抑える食品を摂る

③AGEsの分解、排出を促進する食品を摂る

④睡眠を十分とる

⑤腸内環境を整える

―血糖値を上げすぎないこと、AGEsを作りにくくしたり、分解を促す食品などをとること、そして睡眠と腸内環境を整えることが大切ということですね。糖化対策で他にも意識した方が良いこともあるのでしょうか。

<米井先生>

酸化ストレスは、糖化ストレスを助長します。お互いに悪くし合う、5足す5の10でなく、相乗効果で25にもなるイメージです。

―糖化を気を付けるだけじゃなく、酸化も含め総合的にケアしていくことが必要ですね。

さまざまな病気の原因となる、全身の老化に深くかかわっている糖化、日々の生活の中で対策を意識していくことが大切ですね。

<本日のまとめ>

①糖化は身体のタンパク質がAGEs(終末糖化産物)に変わる反応

②AGEsが色々な病気の原因になる

・認知症や白内障の原因の一つ

・肌の老化(弾力性の低下や乾燥肌)にも影響

・骨が折れやすくなる

・動脈硬化にも影響

③糖化対策として気をつける5つのポイント

・「血糖値を上げない」

・「AGEsの生成反応を抑える食品を摂る」

・「AGEsの分解、排出を促進する食品を摂る」

・「睡眠をとる」

・「腸内環境を整える」

④糖化だけでなく、酸化も総合的にケアすることが大切。

<著書のご紹介>

同志社大学生命医科学部

アンチエイジングリサーチセンター教授

米井嘉一 先生著 (池田書店)

シャルレ編集部

同じカテゴリの記事

リンクをコピーしました

-565x667.jpeg)